日前,杭州市作家协会会员慈琪作品《外婆变成了麻猫》获第十二届全国优秀儿童文学奖。《文艺报》记者专访慈琪,让我们一起来了解她的创作故事——

慈琪 王泓烨:您的获奖作品《外婆变成了麻猫》具有奇幻的想象、细腻的情感和独特的叙事,语言上兼具童真童趣与诗意质感。这种语言风格是如何形成的?您如何把握语言的“儿童化”尺度,使其既符合儿童的语言习惯又不失文学性? 慈 琪:写童话时,我更专注于故事情节,一般不会过多考虑用词,只要把故事讲清楚,怎么顺怎么写。写童诗时则不太一样,语句之间既要跳跃又要联结,要准确,要新鲜,没有太多长篇大论铺垫的空间,必须尽可能用简略的句子描写情境,用准确的词语还原感受。这种在童诗创作中积累的语感,或许对我的童话创作产生了潜在的影响,也正好符合儿童直白的语言习惯。 “儿童化”的尺度取决于读者年龄。创作幼儿文学时更不易把握,而像“麻猫”这种自由创作的童话,我预设它的读者在9岁左右,这个年纪的孩子不需要太过迁就,也不需要过多地考虑语言尺度。我可以自顾自地写完整个故事,再回过头看哪里可能会被孩子抱怨“看不懂”,然后再来调整。 小时候的我非常喜欢各种语言类节目和流行音乐,它们的语言风格简短跳跃,富有表现力和感染力,那时我或许没能完全理解作品的全部含义,但领会的那部分已经给予我无限的乐趣。它们面向大众而非专属儿童,却有相当一部分符合少儿的需求:新鲜的趣味、纯粹的关切、持续的困惑、热烈的希望——孩子们降临人间的头些年里,四处寻找和选择合适的、喜爱的语句和故事,一旦找到了,就可以表达,就可以沟通,就可以赞美。一切文艺作品都有一个共同的使命,即协助读者用多样化的表达方式重新梳理自己的人生。

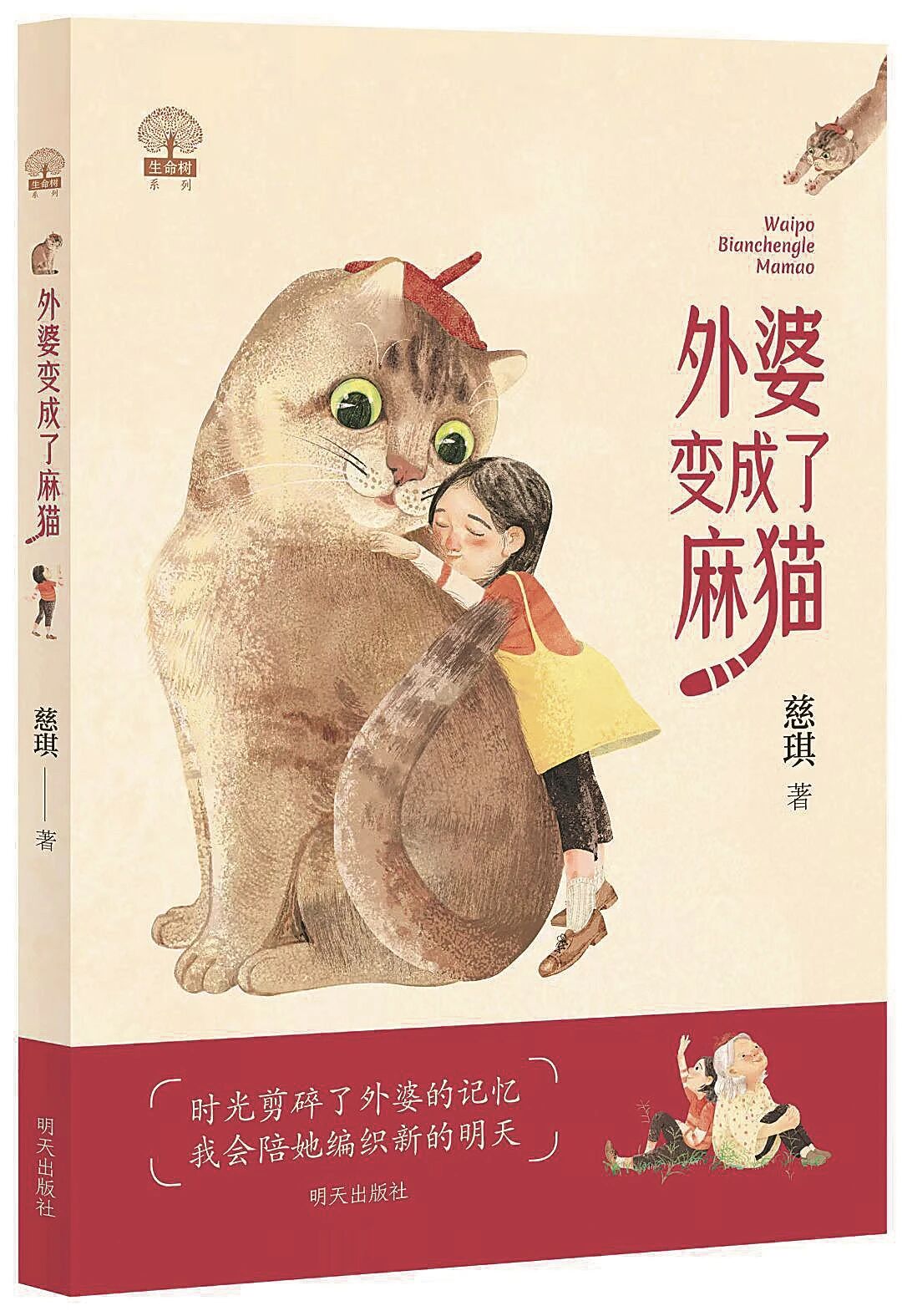

《外婆变成了麻猫》,慈琪著,明天出版社,2023年5月

王泓烨:“外婆变猫”的核心设定极具想象力,而荔枝山、仙婆、会说话的动物等元素更构建了一个完整的奇幻世界。这个故事的灵感来源是什么? 慈 琪:荔枝山和仙婆的传说属于岭南。我在广州生活了12年,多少得带点儿纪念走。 再说说为什么“外婆变成了麻猫”:五六年前,我在学校里领养了一对流浪猫母子。它俩是常见于两广地区的麻猫,身上没有明显花纹。猫儿子两个月就被收编,觉得自己是人,性格活泼四处交际;猫妈深知人世险恶,被领养后仍然十分警惕,从不与人交心。 外婆生病后在我家住了一年,状态好时去找猫玩,状态不好时和刚来我家的猫妈很像,每天麻团团、灰扑扑、皱巴巴地坐在沙发上,充满怀疑地打量这个“陌生环境”,这个“不属于她”的家。有时我贸然伸手去搀她,她吓一跳,啪一下打掉我的手。我顿时产生恍惚的熟悉感:贸然伸手摸猫时,经常挨这种巴掌呢。 猫会用攻击来自保,外婆也是。猫不小心跑出家门就很难找回来,外婆也是。猫心情好时能与我鸡同鸭讲地扯会儿闲篇,外婆也是。所以我把她们放进同一个故事。 王泓烨:作品涉及失忆、衰老等沉重的主题,您如何把握儿童文学中“残酷”与“温柔”的平衡? 慈 琪:其实没有刻意去把握平衡。小时候我养过几种花鸟鱼虫、松鼠蜗牛。每当我想到动物寿命短,还可能因为无法沟通、照顾不周而意外丧生,想到它们的柔软可爱,想到种种可怕的未来,顿时哽咽,进一步想到家人和朋友也会有分别的那一天,不禁在被子里哭出声。自此,我察觉残酷和温柔相伴相生,与亲友、动物在一起时有多快乐,被迫分离和骤然发生变故时就有多痛苦。沉浸在温情的快乐中,往往会让人感到悲伤,进入一种尚未来临却已经提前撕裂的预痛期。这种难过会持续很久,时不时跑出来扎一下人。 从那时起,我下定决心好好照顾手头活着的小动物,让它们的每一天都喜悦或平静,等到分离真正来临的那天,心里反而不会那么悲伤,只剩下平静的告别。它们在世间度过了一段充满温情的开心时光,这就够了。到现在我还是这么想的,不管是对人、对其他生灵还是对这个世界,都要珍惜温柔,直面残酷。

王泓烨:您在创作手记中提到这本书源于对“比死亡更复杂漫长的状态”的思考,能否具体谈谈现实中是否有某个人或某件事,成为您塑造“猫外婆”这一形象的直接灵感来源? 慈 琪:如前所述,我的外婆的确生病了。这种常见又荒诞的病让她忘记了家人、时间、自理能力和社会规则,独自生活在一个小世界里。需要强调的是,这个小世界并不是封闭的,她从未拒绝过我的“入境”,可我很少能够找到入口。偶尔摸到门槛时,会发现她独自回到了20世纪60年代,望着我如望着童年伙伴,与“我”亲热攀谈;或是去了二维世界,花好几分钟试图捡起地砖上的菱形花纹。她的生活经历、生命元素、认知和逻辑都被打碎重组,构建成不同的奇幻世界,我无法窥见全貌,只能先用我与她的共同回忆搭建一个故事,再将这荒诞而真实的一切融入其中。 有人说童话不该聊这些事,太消极、太无望、太难理解了。但它们的确存在于孩子的世界,的确发生在许多孩子所爱的人身上,并非“长大以后才知道的事”。如果孩子已经开始好奇、担心和发问,拖延和避而不谈就不是什么好主意。除了“猫外婆”,我还写过《帮不上忙的兔奶奶》和《外婆过了保修期》两个短篇童话,都是关于不可抗拒的衰老和无法治愈的疾病,都是比死亡更复杂漫长的状态。这些故事,就是我尝试给予孩子的回答。 王泓烨:故事里有许多“煎糍粑时麻猫溜进锅里”“荔枝树上的树洞陷阱”等充满童真的情节和描述,您在创作时是如何将日常生活细节与奇幻想象结合,让儿童读者既能产生共鸣又觉得新奇有趣的? 慈 琪:这个故事从患者家属加孩子的角度叙述,但读者可能没接触过或不太了解阿尔茨海默症,可能没见过荔枝树,可能没养过猫,怎么讲明白,确实是个问题。 有很多方式可以用来描述读者不熟悉的事物,我习惯的是“连连看”和“找不同”:将不同物类的类似表现和相反表现进行联结,让孩子们通过他们熟悉的事物和感受,想象陌生的事物和感受——学过汉字的孩子应该都能迅速想象出故事里“竖弯钩巷”的形状。连对了,找对了,孩子们就能很轻易地理解陌生事物,不需要额外解释。 从小到大,我都觉得“在世界万物之间玩连连看和找不同”十分有趣。我相信自己小时候的审美,也相信这么写一定有其他孩子喜欢。 王泓烨:这次获奖对您而言意味着什么? 慈 琪:历届全国优秀儿童文学奖的获奖书目里,有很多都是我小时候念念不忘的故事,如《岩石里的小蝌蚪》《扣子老三》《阿城的龟》《开直升飞机的小老鼠》等,这些本土原创作品对我的生命观产生了很大的影响。也许这次获奖能让更多孩子跑来找我聊天,从写作聊到阅读,我可以趁机跟他们说说我看过的好故事,让当初打动过我的力量打动一些更小的孩子;也许他们会把我的故事和那些好故事一起搁在枕边,让麻猫和蝌蚪、扣子、龟和老鼠一起玩。这样的故事聚会,想想就很高兴。